ソフトはまだ1バイトの読み書きが出来る段階ですが、ここまで来れば後はルーチンなので。

右の方にあるのは、以前作ったFT245AM+PIC16F690ボードです。PIC自体は今回ライター上にあるので、FT245AM部分だけ流用です。

忘れないように今回の教訓:

- 一部の部品(安物のゼロプレッシャーやピンヘッダ)は、足が太くて0.8mmのスルピンキットで作ったスルーホールには通らない。

今回はヤスリでゴリゴリ削る(ピンの方を!)という荒業で解決。

まあ1mmでスルーホール作ればいいのですが、それだけのために1mmのスルピンキットを買うのも微妙な感じです。 - フラットケーブルは、ペンチで圧着しようとするとばきばきに割れる :-)

結局、近所のホームセンターで万力を買いました。圧着工具でもいいとは思いますが。 - 割れたフラットケーブル用コネクタは再利用してはいけない :-)

やめりゃいいのに再利用したら、接触が悪くて微妙な断線が発生。よりによってGNDが断線したので、ボード間でGNDのレベルが合わずに苦労しました。 - 設計ミス

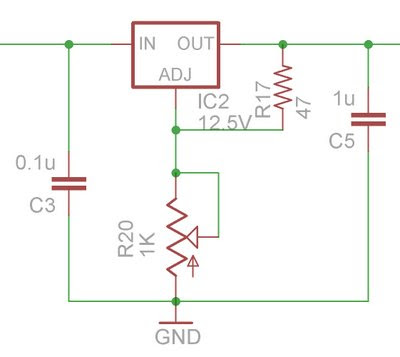

LM718T二つで12.5Vと6Vを作り出していますが、どうしても両方とも12.5Vになってしまいます。よくよく調べたら、問題の6V用のLM718TをGNDへ接続するのを忘れていました。 - 16F887のはまりどころ

先日書いたとおり、RB3はLVP専用にするか、コンフィグで_LVP_OFFでIOにしないと駄目でした。